老城新韻

行走在宜都陸城的街巷間,那些熟悉的地標之下,往往藏著不為人知的過往。或許是清江岸邊某片尋常土地,曾見證過跨越朝代的善緣;或許是糧管所的紅磚墻后,仍留存著為民擔當的赤誠。

老城的魅力,正在于這些“看得見的變遷”與“看不見的傳承”。當水府廟的傳說隨江風遠去,“善性可渡,誠心可化”的信念卻從未褪色;當佑圣觀的戲臺化作尋常建筑,“為生民立命”的初心依舊在歲月中閃光。

本期,我們就翻開這兩頁被時光珍藏的故事。它們無關宏大敘事,卻記錄著普通人的堅守與擔當——是少年數年如一日的善意,是縣官踏破荊棘的執著。這些藏在磚瓦間的精神密碼,恰是老城最動人的“新韻”,在今天依然滋養著我們前行的腳步。

循著歷史的脈絡,一起讀懂宜都的過去,更讀懂這片土地生生不息的力量。

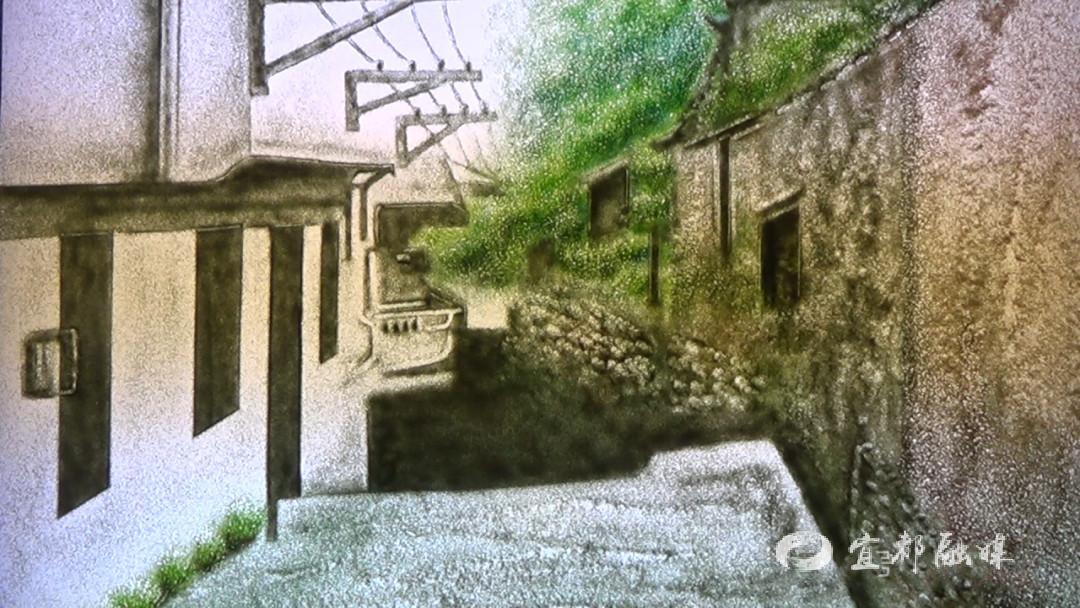

在陸城清江社區地界,曾沉睡著一座古廟的前世今生。它初名“水浮廟”,后于大清三十六年重建時易稱“水府廟”,而背后的故事,要從清江邊的渡口說起——

不知何朝何代,江邊渡口的柵門邊棲身著一位落魄老僧,靠過客施舍度日。直到十二三歲的汪蓮出現:這孩子每日挑菜渡江叫賣,總不忘給老僧留些菜蔬,年復一年,從未間斷。老僧感其誠,便收其為徒,授其功夫。

汪蓮苦練勤侍,武藝日進。然聚散終有時,老僧辭行前贈他兩件物:一是浸滿數十年汗水的“洗臉袱”,稱“危難時抖之,可逢山開路、遇水搭橋”;二是床底“精氣神結晶”,囑其“走后務必喝下”。待老僧化煙而去,汪蓮才驚覺師父非凡人。他畢恭畢敬地捧出“結晶”,倒向清江!剎那間,江水濺起數十丈,一對白鶴從浪花中躍出、直上云霄!汪蓮悔恨交加,忙舔盡殘漿,自此神功大成。往后歲月里,他仗義行俠,除暴安良,成了百姓口中的傳奇。

為紀念老僧與汪蓮的善緣義舉,宜都人民就在柵子口建了“水浮廟”。這座廟,承載著渡口的風煙、師徒的情誼,更藏著“善性可渡,誠心可化”的古老哲思,在時光里默默佇立,訴說著一段跨越朝代的溫暖傳說……

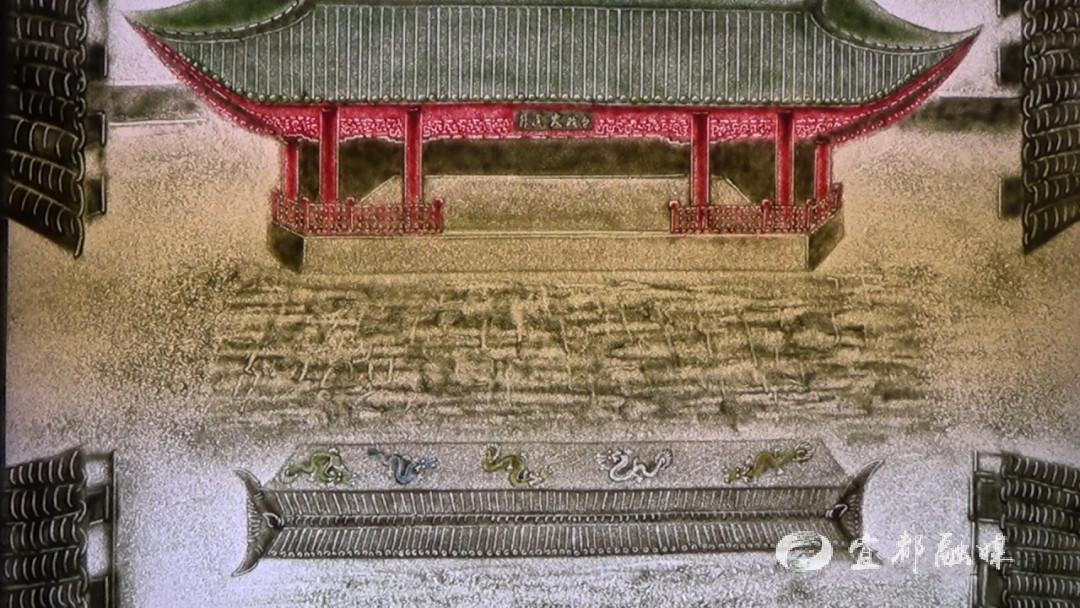

在宜都陸城紅旗糧管所的土地下,沉睡著一段關乎信仰與擔當的往昔。這里曾矗立著宜都最大的道觀——佑圣觀,而它的故事,要從一位縣官的抉擇說起。

明朝時,宜都遭遇百年大旱,堰塘干涸、溪流斷流,百姓在烈日下掙扎求生。縣官尤勝見狀,決意前往武當五龍嶺求雨。他孤身啟程,日夜兼程四十九天,雙腳磨出血泡,雙腿似墜千斤,卻在途中三次遭遇白胡子老者的試探——有人勸他享清福,有人笑他拋卻官宦快活,甚至有人直言“五龍降雨需吞食求雨者”。可尤勝始終未改初心:“百姓難活,我身為父母官,縱死也得求來甘霖!”

這份赤誠,終于打動了五位老者,原來他們正是五龍嶺的五龍化身。剎那間,尤勝歸衙,狂風驟起、雷雨傾盆,三日三夜的大雨潤澤了干涸的土地。為謝龍恩,尤勝建雕有五龍騰飛的大戲臺,邀京、漢、楚戲班連唱三日;可他也因勞累成疾,不久病逝。百姓感其德,在戲臺后建“尤勝宮”,以無梁殿供奉十二雷神。

明末,茅山道人到此擴廟修行,覺“尤勝宮”之名與道家氣韻不合,便取“尤勝”諧音,將其更名為“佑圣觀”。歲月流轉,戲臺化作糧管所營業部,無梁殿成了庫房,可那段“舍身求雨”的傳奇,仍在磚石間靜靜流淌,它藏著百姓對清官的追念,也映照著“為生民立命”的古老初心,讓這座消逝的道觀,成為歷史長河里永不褪色的精神坐標。

沙畫繪制者王同國

王同國,男,69歲,山東平度人。他自幼熱愛美術,2010年與沙畫結緣后,不僅深耕沙畫表演,還研發創造出膠沙沙固畫,是業內認可的沙畫表演藝術家,同時擁有國家一級攝影師資質。在創作中,王同國的固彩沙畫以動物為主要題材,其中畫虎尤為擅長,因此享有“中國沙畫虎王”的美譽。他筆下的“沙畫老虎”風格獨特,秉持“脫虎之獸性,展虎之人性”的理念,賦予老虎鮮明的人性之美。